Es gibt Fragen, die sich einfach nicht beantworten lassen, aber trotzdem sinnvoll artikuliert werden können. Zum Beispiel: Wer spielte wo in den 1980er Jahren einige der 22 Stücke, die der an der Weimarer Musikhochschule lehrende Klavierpädagoge Manfred Schmitz (1939 – 2014) im Deutschen Verlag für Musik Leipzig um 1984 unter dem Titel Romantisches Intermezzo veröffentlichte?

Etwas irreführend ist der Titel schon, denn in engerem Sinne ist nur ein Stück als solches bezeichnet. Der Singular verweist in der Welt der Musik auf ein kurzes Zwischenspiel; außerhalb der Musik könnte man bei einem Intermezzo auch von einem Zwischenfall sprechen, der Heiterkeit auf sich gezogen hätte.

Für eine Stückesammlung klingt es jedoch überzeugend: Denn der Geist der Kompositionen (u.a. ist ein Lullaby, eine Berceuse und eine Barcarole enthalten) speist sich aus romantischen Vorstellungen, Ideen, Gedanken etc.; und bei einem Intermezzo kann man ja auch an den Zeitraum denken, in dem das eine oder andere Stück vorgetragen wird.

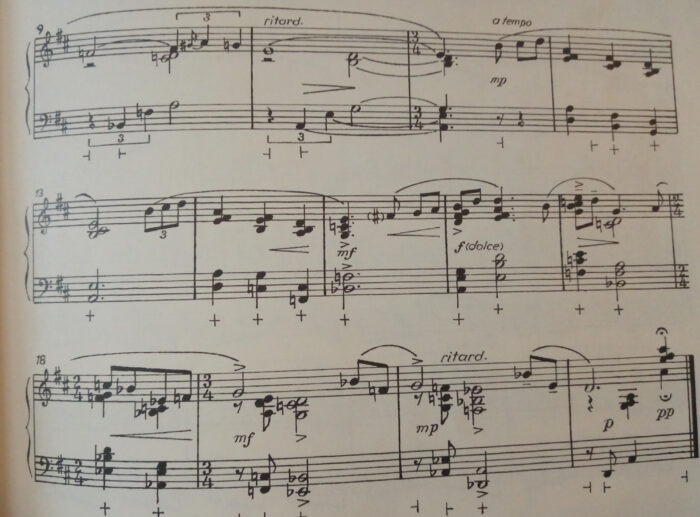

Ein Stück aus der Sammlung, das ich neulich vorspielen durfte, heißt Episode, was sich ebenfalls als Zwischenspiel bezeichnen lässt. Insofern erfüllt es ganz und gar den Gedanken eines Intermezzos. Faszinierend ist, wie Manfred Schmitz besonders in diesem kurzen Stück dem Klavierschüler die Klangwelt des Jazz näherzubringen wusste. Anschaulich mag dies durch das Notenbild erscheinen:

Mir geht es um letzten sechs Takte des Stücks. Heutzutage sind die darin enthaltenen Akkorde kein großes Kino mehr; man würde sie leicht überhören, weil wir in der Öffentlichkeit mit ihnen vertraut sind. Doch in einem Land wie der DDR, wo die immer stärker Jazzszene toleriert wurde, doch auch mit Hindernissen zu kämpfen hatte, müssen diese Klänge außergewöhnlich wahrgenommen worden sein, gerade wenn man die Klangwelt eines Klaviers näher kennenlernen wollte. Jeder Akkord in diesen sechs Takten ist von solcher Schönheit, dass man jeden einzelnen wiederholt anschlagen und sich dabei ein Stimmungsbild ausmalen könnte. Auf mich wirken die Harmonien, die unklaren Charakters sind, in ihrer Zusammen-stellung verzaubernd, auch weil sie nicht abstrakt oder verkopft aufgenommen werden. Die Spielanweisung dolce zeigt, dass man die Töne gleichzeitig laut und möglichst zart anschlagen soll. Zusammen mit dem geforderten Tempo rubato (88 Viertel-Schläge pro Minute) bedeutet dies ein gewisses Auskosten der Töne, also eine gewisse Verlängerung leicht akzentuierter Viertelnoten aus interpretatorischen Gründen, wobei dann zum Ausgleich einzelne weitere Noten auch verkürzt gespielt werden sollten, um das Tempo insgesamt nicht zu verschleppen.

Auch hier passt wiederum der Intermezzo-Gedanke, da es auf das Dazwischen der Akkorde ankommt. Mein Jazzklavier-Lehrer sprach kurzerhand von „zwischengeschlechtlichen“ Akkorden, eben weil sie nicht glasklar einer Harmonie zugeordnet werden können und zwei Harmonien (eine in der linken und eine in der rechten Hand) verknüpft werden. Der erste Akkord in Takt 16 verbindet einen G-Dur-Septakkord mit einem A-Moll-Septakkord. Und wenn Dur und Moll zeitgleich aufeinanderprallen, dann vermischt sich die Klangpalette so sehr, dass man in einer Art Gefühls-Zwischenraum verharrt, in der die Unklarheit zum Ausdruck kommt. Gleichsam wie in einer Episode, die merkwürdig ohne eindeutiges Fazit, also ohne: „Lange Rede – kurzer Sinn!“ in Erinnerung bleibt.

Manfred Schmitz muss ein sehr interessanter Klavierpädagoge gewesen sein. Wenn ich das Romantische Intermezzo Anfang der 90er Jahre erhalten hätte, dann hätte ich wohl noch länger Klavier geübt. Und ich hätte gelernt, dass jazzige Elemente auch Teil eines romantischen Musik-Universums sein können und eine Trennung zwischen Jazz und Klassik wenig Sinn ergibt.

In diesem Sinne ist Romantisches Intermezzo eine wunderbare Entdeckungsreise für das Gehör, während sich gewisse technische Fähigkeiten nebenbei entwickeln lassen. Pädagogisch äußerst reizvoll, auch noch im 21. Jahrhundert!

Hintergrundinformationen zur DDR-Jazzszene gibt es auf einer mdr-Seite. Bei Breitkopf und Härtel kann man die Stückesammlung bestellen. Eine Interpretation der Episode von Juliane Steinwachs-Zeil gibt es hier. You-Tube-Video Näheres zu Manfred Schmitz gibt es in der Neuen Musikzeitung.