Erst die

Nachricht von ihrem Tod im Sommer dieses Jahres machte mich dem Namen Brigitte

Kronauer vertraut. Rundfunk, Fernsehen und Presse sei gleichermaßen Dank: Ein

F.A.Z. –Artikel, die Wiederholung eines hr-Radiointerviews sowie das Literarische

Quartett im ZDF im August ließen mich aufhorchen: Eine offensichtlich renommierte

Schriftstellerin, 1940 in meiner Heimatstadt Essen geboren – das reichte mir vorerst

als Information aus.

Nach der Besprechung ihrer postumen Veröffentlichung mit dem Titel Das Schöne, Schäbige, Schwankende in der illustren Quartett-Runde, beschloss ich, einige Texte von Kronauer zu lesen. Ich zögerte ich nicht lange und lieh mir aus der Stadtbibliothek zwei ihrer Romane aus, die Anfang der 80er bzw. der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts erschienen waren. Eines davon mit dem recht unauffälligen Titel Rita Münster (1981) ist für mich trotz teils schwieriger Lektüre eine Werbung für Literatur, die völlig ohne Konventionen angelegt ist. Wer sich auf den Text einlässt und keine Abenteuergeschichte erwartet, der ist bei Kronauer gut aufgehoben. Die meisten ihrer Sätze stehen so nirgendwo anders; sie bestehen in drei Teilen aus Beobachtungen im schmucklosen Leben der Rita Münster, das aber trotzdem aufleuchtet in kleinsten Facetten. Es gibt kein lineares Erzählen, keinen Handlungsstrang. Rita Münster sieht das Leben nicht als Projekt an, sie muss keine Erfolge erzielen und sich (beruflich) weiter entwickeln; die zahlreichen Beobachtungen im Leben sind Erfüllung genug. Als Buchhändlergehilfin nimmt ihr Schicksal auch keine eindeutig nachvollziehbare Entwicklung, die heute unter dem Begriff Karriere kritisch beäugt werden könnte. Jenseits von Raum und Zeit gibt es dennoch Orientierung in gewissen Erkenntnissen: Im ersten Teil geht es um genaue Beobachtungen des Bekannten- und Familienkreises, vor allem um ihre gute Freundin Ruth Wagner und um das detailgenaue Verhaltensstudium der Hauskatze, danach um das Zusammenleben mit ihrem Vater und im dritten Teil rund um Begebenheiten aus der Kindheit.

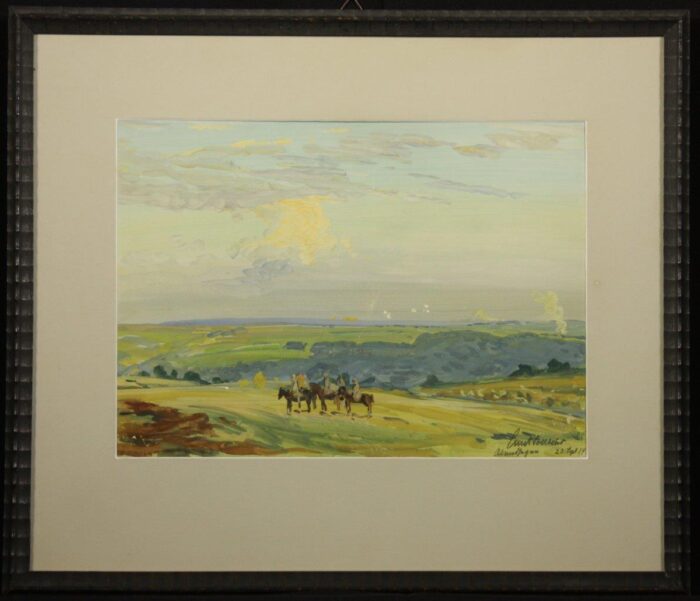

Die

Beobachtungen könnten nicht schillernder sein; zwischen Menschen und Tier,

zwischen Menschen untereinander, auf naturgemachte dinggesteuerte Phänomene. Ausdrücke wie „Hoffnungshimmel“ zeigen, dass die Erzählerin durch „das geöffnete

Fenster“ vor Augen nicht düster dreinblickt. Die Helligkeit wird durch den

wachen Geist des Beobachtens gleichermaßen von innen gewährleistet – ohne

jeglichen Trübsinn oder Verdruss.

Sechs Miniaturen zeigen einen Ausschnitt aus diesem Universum von Augenblicken: Wie in einem Bilderbuch öffnen sich die inneren Augen; die Vorstellungskraft siegt über einmal Gehörtes, Oberflächliches, denn sie dringt in geradezu geheimnisvolle Schichten ein, die das Visuelle geradezu freigelegt hat. Lediglich die Titel der Miniaturen stammen von mir; der Rest ist Kronauer pur, ohne weitere Kommentierung:

Miniatur 1: Von Angesicht zu

Angesicht: Das Geheimnis des Zwischenmenschlichen:

Oft sitzt man Menschen gegenüber, die allein durch ihr Dasein, ihre Blicke und Sätze in Altbekanntes und daher Trostloses zerlegen, und wirklich, man selbst spürt, deutlich und aussichtslos, dass man ohne Widerstand in Altbekanntes, Trostloses zerfällt. Selten sitzt man Menschen gegenüber, die einen so begeisternden Zusammenschluss der Einzelstücke bilden, dass alle ihre Bestandteile vor Neuheit blitzen und blinken, und ich bin mitgerissen in eine Überraschung, die mich selbst betrifft.

Miniatur 2a: Im Angesicht des Bühnenwerks: Das Geheimnis

der Gefühlssteigerung

In der Oper fiel es mir schwer, die hinausgesungenen, modellierten Gefühle mit den kleinen Menschen auf der Bühne zusammenzubringen. Das erschien mir immer als etwas Irrtümliches, vor dem ich lieber die Augen senkte. Hier werden, dachte ich als Erwachsene, die geringen Seelenregungen ernst genommen und in die Dimension ihrer größtmöglichen Energie phantasiert, eine Überhöhung wie die Portale, wie die Gewölbe der Dome. Sie sollten den bescheidenen, zaghaften Leuten in Erinnerung gebracht werden. Ohne Risiko konnten sie sich weiden, ein bisschen beschämen lassen und sehr sehnen für die drei, vier Stunden einer Aufführung.

Miniatur 2b: Im Angesicht des Zuschauers: Das Geheimnis der Aufmerksamkeitssteigerung

Ich hatte mal einmal eine zierliche alte Frau gesehen. Sie trug einen Aufhänger bei sich, den sie für ihre Abendtasche an der Balustrade befestigte, das Libretto und frisch gelegte Locken. Bald dämmerte sie ein. Der zarte Profikopf sackte nach unten, aber bei den Arien, keineswegs bei den lauten Stellen, warf sie ihn in den Nacken: eine Katze, die aus dem Schlaf heraus beim plötzlichen Vogelgezwitscher, beim Gesumm einer Fliege die Augen aufreißt! Es war gut an einem Ort zu sein, wo sich so etwas ereignete, stundenlang mit Menschen, die ich nicht kannte, an die ich allenfalls tagsüber gedankenlos in der Stadt stieß, nach vorn zu sehen, auf dieses Schauspiel, mit ihnen verbunden zu sein in dieser Festlichkeit, in dieser Masse von einem Leben eingeschlossen, das tatsächlich stattfand, mit ihnen eine Inbrunst, eine Passion anzustaunen.

Miniatur 3a: Im Angesicht des Ungleichgewichts:

Das Geheimnis des stetigen Wechsels

Zu Hause, am Sonntagmorgen, wurde ein Grasbüschel so durchgeblasen, dass es mit seinen einzelnen Halmen wie mit Beinen zu rennen schien, ohne vom Fleck zu kommen. Bald war der gesamte Garten in unaufhörlicher Bewegung, die vergrößerten Schatten der Blätter, die auf helle Flächen fielen, auf schräge Ebenen, kleine sonnige Spalten, ein direktes und indirektes Leuchten und Verdunkeln, eine ständige Bewölkung und Auflockerung um meinen Kopf herum, rechts, links, oben, unten, dazu das Aufbrausen der Bäume. Ich saß auf der Bank in eine Decke gewickelt, aber wirklich war, dass ich mich, ohne ausdrückliche Richtung, in einer klimpernden Materie rollte, ohne Ziel und Standpunkt.

Miniatur 3b: Im Angesicht des Gleichgewichts: Das Geheimnis des unsteten Gefühls

Die von der Sonne getupften, moosigen Wege waren etwas tief Vergangenes, Gegenwärtiges. Ich suchte danach. Es gab Sekunden, da konnte dieser Anblick der schmalen, gesprenkelten Flächen, wo sich Licht und Schatten so die Waage hielten, an die Stelle der Gefühle treten oder besser: eins werden mit ihnen, die Gefühle und diese Wege mit diesen Lichtpunkten waren ein und dasselbe.

Miniatur 4: Im Angesicht des Genusses: Das

Geheimnis der Wertschätzung

Meine Mutter stand vielleicht gerade am Herd und kochte mir einen Griesbrei, er roch schon zu mir herüber, zur kleinen, bemalten Bank hinter dem Küchentisch. Er roch wie die Wärme und Behaglichkeit selbst, so musste die Güte riechen; und alles gehörte zusammen, der Topf mit dem dampfenden Brei, meine Mutter, die mit dem Löffel eifrig darin rührte, das Rumoren der kochende Masse und die Worte meiner Mutter, die mir beschrieb, wie sich die Milch in dem roten Emailletopf veränderte, verdickte, wie sie Blasen warf, wie weit es noch war, bis ich den Teller mit Brei, Kakao und Zucker vor mir haben würde. Sie schichtete mir einen Griesbreiberg auf, überstreut mit dem dunklen Kakaopulver – jetzt durfte man nicht husten – und direkt vor meinen Augen drückte sie die Spitze zu einer Mulde ein und füllte sie mit einem Stückchen Butter. Das war das Schönste vor dem Essen. Bald liefen nämlich aus dem goldenen Teich Bäche die Hänge hinab, einige kamen bis nach unten durch, andere versickerten, nur an der fast schwarzen Färbung erkennbar als feuchte Rinnsäle im Geröll. Ein köstlicher, glücklich machender Duft der mit heißer Butter verschmelzenden Schokolade stieg davon auf. Es war etwas Träges darin, eine vorweggenommene Sättigung, etwas Festes, Schweres. Meine Mutter sah mich ermunternd an, ich fühlte mich so klein hinter dem großen, dicken Brei, er war durch den Duft weiter aufgequollen, und meine Mutter nickte wieder freundlich und kaum geduldig, so dass ich ganz unten, wo eine schwarze Kakao-Butterträne einen Klumpen bildete, zu essen begann.

Weitere Links:

Der Roman Rita Münster ist wie viele ihrer Werke bei dtv

erschienen.

Im Literarischen Quartett geht es ab der fünften Sendeminute um Kronauers letztes Werk.

Zum hr-Radiointerview mit der Schriftstellerin.