In der Mittelstufe lernte ich die vier wichtigsten Temperamente kennen, die uns Menschen auszeichnen: Ob man als Sanguiniker, Melancholiker, Choleriker oder Phlegmatiker (letzteren Typus hatte ich vergessen) durch Leben geht, lässt sich natürlich nicht einzeln feststellen. Damals fehlten mir wohl auch Beispiele, die eine solche Typologie fruchtbar erscheinen ließen.

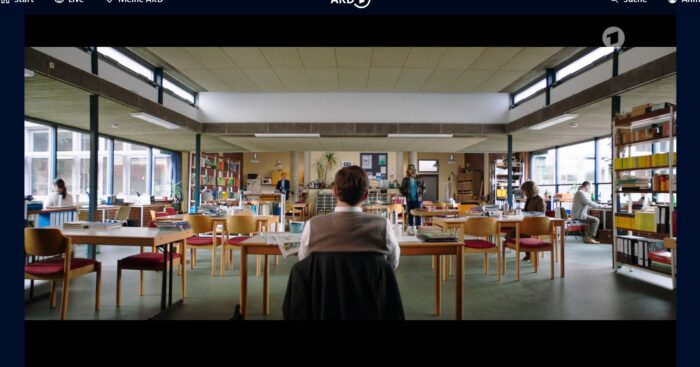

Und nun, einige Jahrzehnte später, stieß ich auf einen melancholisch gestimmten Filmessay mit dem Titel Mein Land will nicht verschwinden. Dieser Dokumentarfilm wurde kurz nach dem 03.10.25 auf 3sat gezeigt. Wer ein gutes Beispiel für einen höchst bzw. tiefst schwermütigen Ton sucht, wird hier fündig. Gerade wenn der Filmautor über seine persönlichen Erlebnisse während der Wendezeit spricht, wirkt die Melancholie zusammen mit den vielen ausgesuchten Szenen aus der damaligen (Fernseh-)Zeit fühlbar. Andreas Goldstein, Jahrgang 1964, schafft es, mich als Zuschauer in seinen autobiografischen und zugleich auch historischen Betrachtungen mitunter zu fesseln. Das hat vor allem damit zu tun, dass der Filmautor zu der Generation gehört, die mitten im Studium den Umbruch erlebt haben und daher nicht umhin kamen, das Vorher und Nachher in Beziehung zueinander zu setzen. Statt eines Kontinuums gab es ja einen intellektuellen Zusammenbruch zu verkraften, denn das Gelehrte von 1989 war in manchen Fächern, gerade in Philosophie, teilweise obsolet geworden. Goldstein sucht Zugänge, mit diesem Kollaps umzugehen. Das Material, das er produziert hat, finde ich historisch nicht nur wichtig, sondern auch eindrucksvoll, auch wenn manche Analyse nicht ins Schwarze treffen mag. Historiker werden den einen oder anderen Kommentar zurechtrücken (müssen).

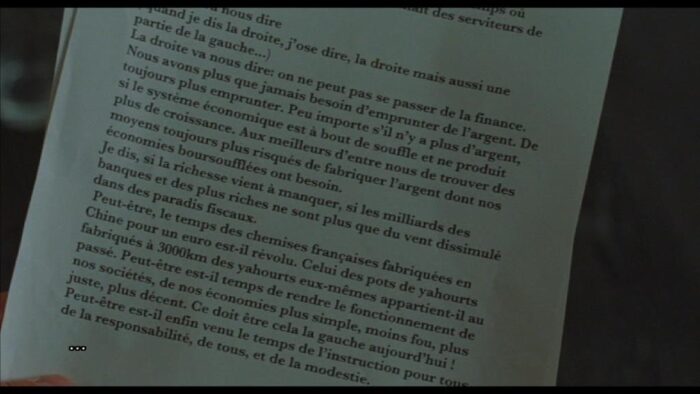

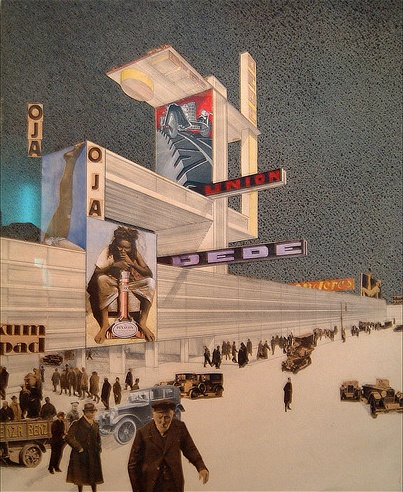

Mir geht es eher um die bei heutiger Betrachtung skurrilen Leipziger Messetage, bei der Unternehmen aus dem kapitalistischen Westen ihre Produkte und Dienstleistungen im eigentlich abgeschotteten sozialistischen Osten anbieten. Trotz Todesstreifen gab es auf beiden Seiten den Willen, Geschäfte zu machen. Goldmann hat dazu eindrückliches Filmmaterial mitsamt O-Tönen aus den 1980er Jahren zusammengeschnitten und kommentiert dazu parallel im Film Folgendes:

Zweimal im Jahr berichtete das Fernsehen der DDR von der Eröffnung der Leipziger Messe und füllte damit die gesamte Zeit der Nachrichten. Die Ausführlichkeit zeigte, wie wichtig Honecker die internationale Anerkennung des kleinen Landes war. Der Rundgang endete immer am sowjetischen Pavillon, obligatorisch der längste Bericht. Aber nach Leipzig kamen auch Vertreter der Bundesrepublik.

Die Bundesrepublik versagte der DDR die Anerkennung als souveräner Staat, aber hier empfing Honecker Wirtschaftsvertreter und Industrielle. Die Berichte von diesen Treffen wurden von Jahr zu Jahr länger; Honecker begegnete auch hier den späteren Treuhand-Chefs Rohwedder und Breuel. Wenige Jahre später – Honecker wird da schon im Gefängnis und auf der Flucht sein –werden sie das Volksvermögen der DDR privatisieren und so an westdeutsche Unternehmen bringen.

Honeckers Weltreise ging einen halben Tag; er musste an den meisten Ständen trinken und am Ende vom sowjetischen Botschafter gehalten werden. Hatten sich die Kommunisten so im Zuchthaus, im KZ ihre Zukunft vorgestellt?

Anders als Dokumentarfilme, deren Autoren auf Distanz zum Gezeigten bleiben, scheint Goldstein unglaublich nah am Stoff zu sein. Das hat, gerade was die Szenen zur Leipziger Messe anbetrifft, auch etwas mit dem Schnitt und dem Tonmaterial von damals zu tun, beispielweise wenn Erich Honecker bei der Begrüßung der westlichen Wirtschaftsvertreter fragt: „Nun, wie geht es Ihnen? Was macht das Geschäft? Das fängt erst an, ne?“ Antwort: „Fängt erst an.“ Honeckers Prognose: „Aber es wird erfolgreich weitergeführt.“ Replik: „Daran zweifeln wir bestimmt nicht.“

Kommentare des Regisseurs und O-Töne transportieren eine Bitterkeit oder zumindest Schwermut, die bei aller Logik der historischen Ereignisse auch etwas Erschütterndes an den Tag legen: Wie kann ein Land so schwach regiert werden, das es eigentlich nur noch kollabieren kann, wenn keine Stütze aus dem Ausland erfolgt? Und vor allem: Wie kann es die eigens gesetzten Ideale so verraten, wenn das so verteufelte Geld aus dem Westen als Devisen so erwünscht war? Wie kann so eine Inkonsequenz so eindeutig sein? Die vielen aus dem Westen freigekauften DDR-Häftlingen ergaben ja auch ein Geschäft der besonderen Art: Es wurde im Grunde mit Menschen gehandelt.

Mir imponiert der Mut des Regisseurs, auch mal gegen die landläufige Geschichtsschreibung eine Erzählung zu formulieren, die man in einen Diskursraum stellen muss, gerade nach mehr als 35 Jahren nach der Wende. Die Fragezeichen überwiegen auch bei mir: Warum hat gerade der langjährige Häftling Honecker (vor Gründung und nach dem Untergang der DDR) nicht so politisch gehandelt, dass man ihm heute mehr Anerkennung zuteil lassen werden könnte? Das gelieferte Bild- und Tonmaterial lässt die Tragik mancher historischer Wendungen ganz ohne Tragödie erkennen, ganz gleich, wie man zur Wiedervereinigung weltanschaulich steht. Mir fällt dabei schließlich nur ein allbekanntes Sprichwort ein, das gerade angesichts jeglicher revolutionärer Prozesse zu denken gibt: Des einen Freud, ist des anderen Leid.

Im Film wird die Leipziger Messe mit Bildmaterial aus den 1980er Jahren nach ca. 18 Minuten knapp vier Minuten kommentiert. Sehr hilfreich ist für den ganzen Film eine Rezension von Ulrike Steglich auf epd Medien. Von ihr habe ich den Ausdruck „melancholischer Essay“ übernommen. Der zitierte Dialog ist zwischen 19min50sek und 20min00sek zu hören.